あなたは、このサイトにどのようにお越しになったのでしょうか?

インターネットで検索していてたどり着かれたのでしょうか?

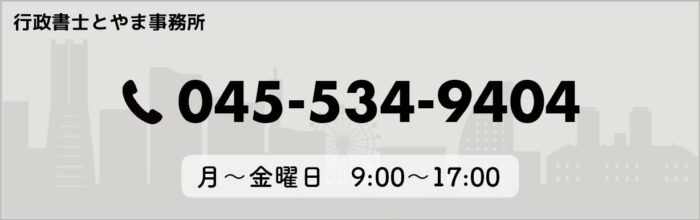

はじめまして、行政書士の外山太朗(とやま たろう)です。

弊所は建設業許可申請に専門特化した行政書士事務所です。

横浜市保土ケ谷区の建設業許可の更新申請は行政書士とやま事務所におまかせください!

神奈川県内であればご訪問もさせていただきます。

建設業とは

建設業とは、建設工事の完成を請け負う営業をいいます。

土木一式工事/建築一式工事/大工工事/左官工事

とび・土工・コンクリート工事/石工事/屋根工事/電気工事/管工事

タイル・れんが・ブロック工事/鋼構造物工事/鉄筋工事/舗装工事

しゅんせつ工事/板金工事/ガラス工事/塗装工事/防水工事

内装仕上工事/機械器具設置工事/熱絶縁工事/電気通信工事/造園工事

さく井工事/建具工事/水道施設工事/消防施設工事/掃除施設工事

解体工事

建設業許可は更新申請をしないと失効します

建設業許可には5年の有効期間があります。

有効期間の満了の3か月から30日前までに許可の更新申請をする必要があります。

許可の更新申請をしなければ、許可は失効します。

有効期間が1日でも過ぎてしまった場合、許可行政庁は申請を受け付けてくれません。

建設業許可の更新は変更届を提出していないと受け付けてもらえません

建設業許可を取得した後、一定の事由に変更があった場合、許可行政庁に変更届を提出しなければなりません。

決算日から4か月以内に届出しなければならない決算変更届が提出していない場合、建設業許可の更新申請を受け付けてもらえません。

また、たとえば会社の所在地に変更があった場合や役員の就退任に変更があった場合は、その旨の変更届の提出をしなければなりません。

変更届の提出をしていないと、建設業許可の更新申請を受け付けてもらえません。

建設業許可の更新申請を忘れてしまった場合のデメリット

建設業許可を切らしてしまった場合、建設業許可を改めて取得する必要があります。

つまり、建設業許可の新規申請をしなればなりません。

したがって、新規申請に必要な書類を整えて、申請をする必要があります。

新規申請のために膨大な種類の申請書を改めて作成しなければなりません。

また、申請するための申請手数料(神奈川知事許可の場合、9万円)がかかります。

申請が受理されたあと、審査には45日ほどかかります。

許可を取得した場合、失効前の許可番号と違う許可番号が付与されます。

横浜市保土ケ谷区の業者様で建設業許可の更新申請の依頼を迷っておられる方へ

建設業許可の申請をご依頼いただく際にかかるコストについて、お話させてください。

建設業許可申請は行政書士にとって王道といわれる業務の一つです。

この業務をご依頼頂いた際の報酬金額は、行政書士それぞれが自由に設定してよい、ということになっております。

許可の更新申請の準備には時間がかかります。

そのような理由から専門化である行政書士にご依頼いただいた場合、それに対して一定の報酬金額をお客様からいただきます。

行政書士が大規模な事務所という組織を運営している場合、スタッフの人件費の関係で、報酬が高額にならざるを得ないという場合もあるかと思います。

専門化である行政書士に建設業許可申請を依頼したい。

しかし、依頼した場合の報酬額が高い。

なるべく費用をかけたくないので自分で一から手続きをするしかない。

事業を行う以上、抑えられるのであればなるべく費用を抑えたい。

私も行政書士事務所という事業を行っているので、そのお考えにとても強く共感できます。

そのようなお悩みを聞き、弊所は報酬額を徹底的に抑えました。

神奈川県における建設業許可の料金

神奈川県における建設業許可にかかる各種お手続きの報酬額です。

いずれも神奈川県内の業界最安水準の報酬額となります。

| ご依頼内容 | 報酬料(税抜) | 申請手数料(証紙代) | 合計金額 |

| 新規 | 85,000円~ | 90,000円 | 175,000~ |

| 更新 | 50,000円~ | 50,000円 | 100,000円~ |

| 業種追加 | 70,000円 | 50,000円 | 120,000円 |

| 決算変更届

※経審を受けない場合 |

25,000円 | ― | 25,000円 |

| 各種変更届 | 10,000円~ | ― | 10,000円~ |

| スケジュール管理 | 弊所お客様の場合、無料 | ||

※そのほか証明書類を取得する費用がかかります。

横浜市保土ケ谷区の建設業許可の更新申請は行政書士とやま事務所におまかせください

弊所は建設業許可に専門特化した行政書士事務所です。

とやま事務所は建設業許可のお手続きを迅速にサポート致します。

お忙しい方やお急ぎの方はぜひ、専門の行政書士にご相談ください。

更新申請だけでなく、決算変更届や各種変更届の作成やその提出も承っております。

保土ケ谷区内の業者様、神奈川県の建設業許可の更新申請はぜひ弊所におまかせください。