行政書士の外山太朗(とやま たろう)です。

弊所は業界最安値水準で建設業のお手続きに専門特化した行政書士事務所です。

建設業は、様々な種類があり、その数は29種類あります。

そのうちの一つである建具工事業について説明させていただきます。

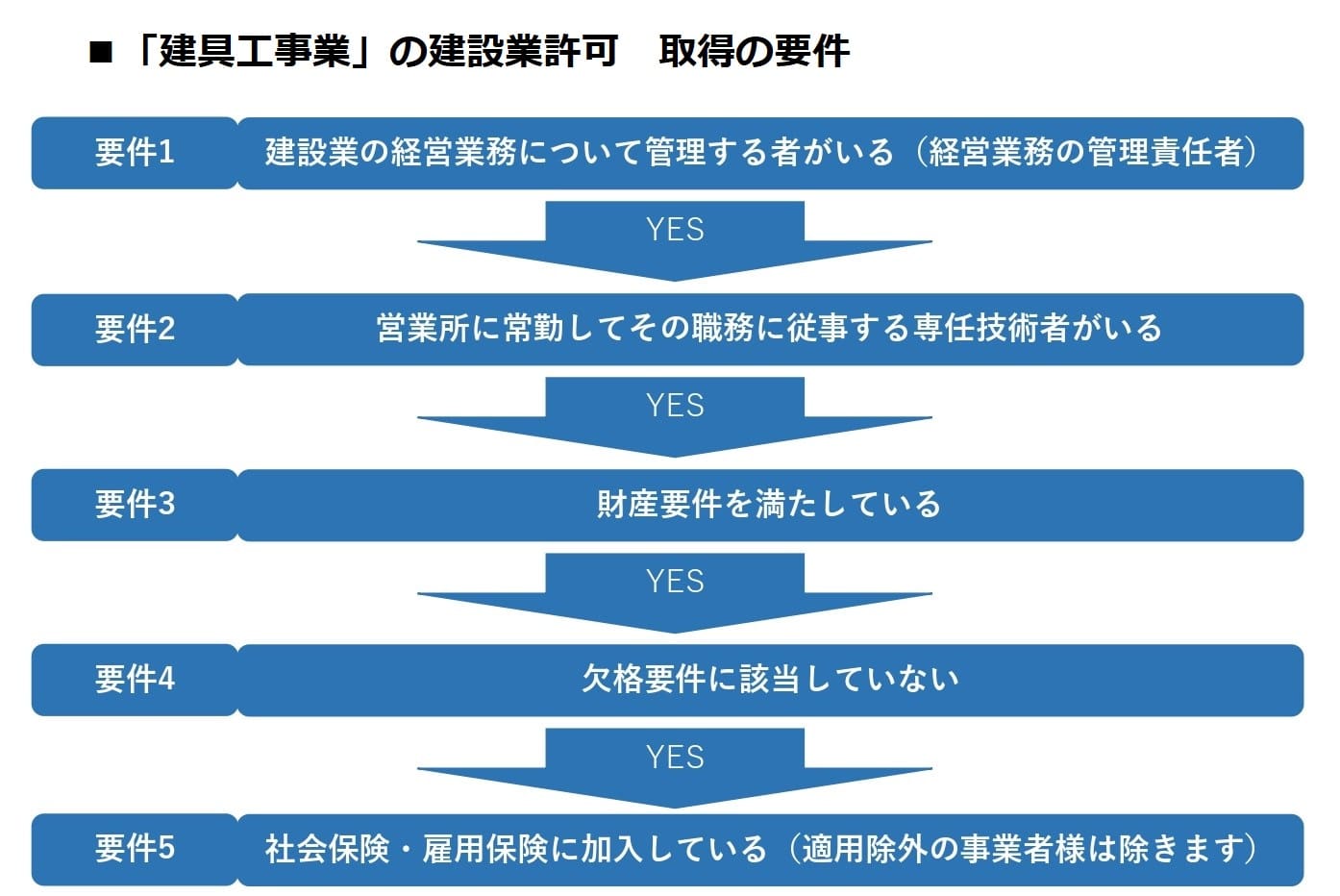

「建具工事業」の建設業許可を取得するためには

建具工事とは、工作物に木製または金属製の建具などを取り付ける工事をいいます。

たとえば、以下の工事が建具工事業に該当します。

- 金属製建具取付工事

- サッシ取付工事

- 金属製カーテンウォール取付工事

- 自動ドアー取付工事

- シャッター取付工事

- 木製取付工事

- ふすま工事

そして、建具工事を税込500万円以上で請け負う場合、建具工事業の建設業許可が必要となります。

建具工事業の許可を取得するためには要件を満たすことを書類上で証明します。

どのような要件があるのかについては下記でご説明します。

要件1:経営業務の管理責任者がいること

経営業務の管理責任者とは、建設業の経営について一定の年数の経験がある者をいいます。

経営業務の管理責任者は省略して「経管(ケイカン)」とも呼ばれます。

経営業務の管理責任者になるためには、建設業の経営経験が5年以上あることが必要です。

たとえば、以下の経験のある方が経営業務の管理責任者になれます。

- 個人事業主として建設業を営んで5年以上経過した方

- 建設業を営む法人で5年間の役員経験のある方

もっとも、経験年数を満たすことにつき、書類上で証明できることが必要です。

なお、経営業務の管理責任者は常勤していることが必要となります。

申請先の行政庁によりますが、一般的には社会保険証の写し(所属している会社名欄上で申請者名の確認できるもの)が求められます。

要件2:営業所ごとに専任技術者を置いていること

専任技術者とは、営業所ごとに置かなければならない技術者をいいます。

建具工事業の専任技術者になるためには、以下の国家資格者の方などがなれます。

- 一級建築施工管理技士

- 二級建築施工管理技士(仕上げ)

- 建具制作・建具工・木工(選択科目「建具制作作業」)・カーテンウォール施工・サッシ施工

また、建具工事につき、10年以上の実務経験を有する者も、建具工事業の専任技術者になれます。

そして、専任技術者は常勤していることが必要となります。

申請先の行政庁によりますが、一般的には社会保険証の写し(所属している会社名欄上で申請者名の確認できるもの)が求められます。

財産的基礎を有すること

建設業許可の要件として、一定の財産を有することが必要です。

具体的には以下のいずれかの方法で証明します。

- 直前決算において自己資本の額が500万円以上であること

- 500万円以上の資金調達能力があること

- 直前5年間許可を受けて継続して営業をした実績のあること

欠格要件に該当しないこと

建設業許可の取得の要件として、欠格要件に該当しないことが挙げられます。

- 許可申請書またはその添付書類の中に重要な事項について虚偽の記載があり、または重症な事実の記載が欠けているとき

- 法人にあっては、当該法人、当該法人の役員等、その他支店長などが、または個人にあってはその本人または支配人が成年被後見人もしくは被保佐人または破産人で復権を得ない者であるとき

社会保険と雇用保険に加入していること

建設業許可の要件として、社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入していなければなりません。

また、建設業許可の要件として、雇用保険に加入していることが必要となります。

注意ポイント

健康保険・厚生年金保険については、法人であれば原則適用事業所となります。個人事業主の場合は、家族従業員を除く従業員が 5 人以上の場合に、健康保険・厚生年金保険について原則適用事業所となります。

注意ポイント

1 人でも労働者を雇っている場合、法人、個人事業主の別なく雇用保険の適用事業所となります。法人の役員、個人事業主、同居の親族のみで構成される事業所の場合、雇用保険は原則適用除外となります。

建具工事業の建設業許可申請は行政書士とやま事務所にお任せ下さい

建具工事業の建設業許可の要件についてまとめました。

なお、上記でご説明させていただいたのは、一般の建設業許可についてです。

特定の建設業許可の取得となると、一般よりも厳しい要件が課されています。

許可要件を満たし、かつ許可がほしいと望むお客様すべてに低価格で建設業許可を取得して頂きたい!

これが、弊所の事業理念です。

許可の要件を満たしているのにもかかわらず、費用面から専門化である行政書士に依頼するのを迷われているのはあまりにももったいないです。

弊所は他事務所にはない、低価格でなおかつご満足いただけるサービスを提供致します。

弊所は建設業許可に専門特化した行政書士事務所です。

とやま事務所は建設業許可の取得を迅速にサポート致します。

神奈川県・東京都・千葉県・埼玉県の建設業許可の取得や許可取得後のお手続きはぜひ弊所におまかせください。

建設業許可の取得で御社の信頼性が上がります。

建設業許可に関するご相談やお問い合わせは何回でも無料です。

御社が建設業許可を取得することを願っています。